Il 21 e il 22 marzo 2024

lo IAPS-INAF spalanca le sue porte per mostrare le proprie attività a voi giovani studenti universitari per farvi conoscere le possibilità di studio e lavoro all’interno dell’istituto. Tour dei nostri laboratori, presentazione delle attività scientifiche, illustrazione di grandi progetti italiani e internazionali: il tutto guidato daǝ nostrǝ icercatorǝ, tecnologǝ e personale tecnico che saranno a disposizione per rispondere a dubbi, domande e curiosità, illustrandovi in modo concreto quali sono le possibilità di studio e ricerca all’interno dei nostri progetti.

Le due sessioni della mattina (dalle ore 10 alle 13.30) e del pomeriggio (dalle 14.30 fino alle 18) saranno aperte da un intervento del direttore dell'IAPS Marco Feroci e da una breve presentazione delle attività, per una durata complessiva di circa trenta minuti.

Qui sotto trovate una descrizione degli InfoPoint e Laboratori che abbiamo pensato per voi. Non dimenticate di portare con voi un documento di identità per essere identificati all'entrata.

LE PRENOTAZIONI AI LABORATORI SONO CHIUSE

Si potrà accedere agli Info-Point senza prenotazione e ci si potrà prenotare in loco ai laboratori fino a esaurimento posti

Info Point

Galactic Gamma-Ray Busters: particle acceleration and Cherenkov Telescopes

L'astrofisica ha un superpotere: quello di permetterci di vedere ciò che resta invisibile ai nostri occhi. Un esempio è la radiazione gamma, la "luce" più energetica che esista, emessa soprattutto da quelle che sono le straordinarie "reincarnazioni" delle stelle: dai resti di Supernova alle pulsar fino ai buchi neri.

Questa radiazione è talmente energetica che non possiamo metterla a fuoco e per questo abbiamo dovuto creare dei metodi ingegnosi per riuscire a catturarla e a studiarla. Viaggeremo tra questi oggetti straordinari immergendoci nel mondo degli astrofisic* "gamma" e dei "superpoteri" che sfruttano per capirne i segreti più "esplosivi".

REFERENTE: Martina Cardillo (martina.cardillo@inaf.it)

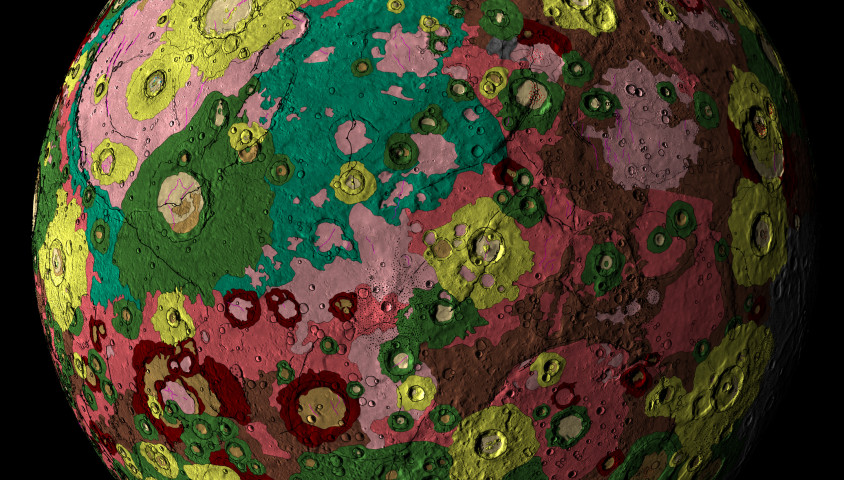

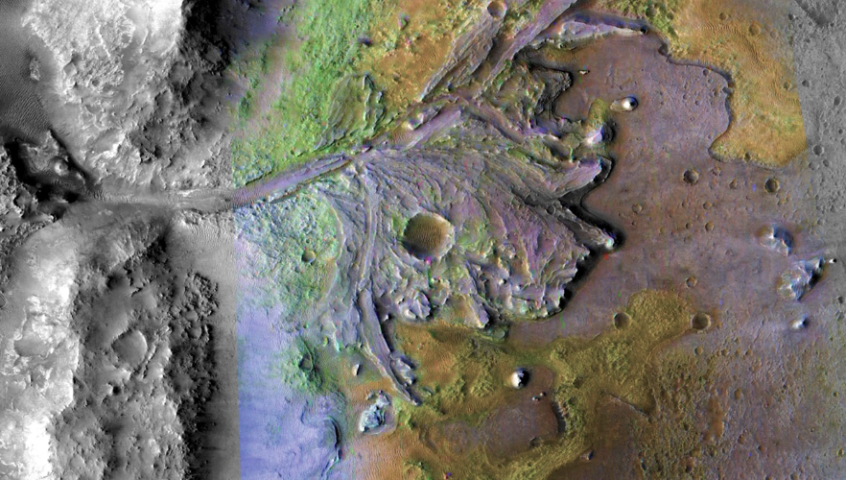

Geologia Planetaria

La ricerca in Geologia Planetaria è ancorata nel dialogo tra le Scienze della Terra e la Planetologia. Nota anche come Astrogeologia, nasce negli anni ‘60 insieme all’esplorazione lunare. L’esplorazione spaziale infatti ha permesso di applicare le tecniche d’indagine geologica già rodate in ambito terrestre ad altri corpi solidi (rocciosi o ghiacciati) del Sistema Solare. Le investigazioni geologiche terrestri possono essere utilizzate per decifrare gli ambienti attuali e passati di altri pianeti, così come i paesaggi e le rocce extra-terrestri possono insegnarci molto sul distante passato della Terra.

Le numerose tecniche geologiche applicabili all’investigazione di morfologia, stratigrafia, tettonica e vulcanesimo extra-terrestri, spaziano dalla cartografia planetaria, all’analisi strutturale, al modeling numerico, alle indagini di ambienti analoghi di campagna fino alla realtà aumentata. Tali tecniche non solo permettono di acquisire informazioni preziose sull’evoluzione della superficie esposta, ma anche di ricostruire la struttura interna dei corpi in esame. L’interpretazione geologica di superfici planetarie rilevate da remoto, permette la pianificazione e l’ottimizzazione delle indagini degli strumenti a bordo delle missioni spaziali. In conclusione, dalla sua nascita fino ad oggi, questa disciplina ha permesso e permetterà sempre di più di avvicinare i corpi planetari all’uomo, rendendoli meno distanti.

REFERENTE: Valentina Galluzzi (valentina.galluzzi@inaf.it)

Gamma-Ray Bursts and Electromagnetic Counterparts of GW Events

I Gamma-ray bursts (GRB) sono le esplosioni più luminose dell’Universo, emettono un segnale “prompt” ad alte energie, seguito da un afterglow di durata maggiore e a diverse frequenze. Sono prodotti dalla collisione di due oggetti compatti (merger) o dal collasso di un progenitore massiccio, con differenze osservabili nella loro emissione.

Il nostro gruppo studia tutti gli aspetti dei GRB usando modelli multi-banda dell’afterglow allo scopo di analizzare le proprietà del progenitore e dell’ambiente che lo circonda. Inoltre, per i GRBs prodotti da merger, sfruttiamo anche le onde gravitazionali, analizzando questi eventi in un’ottica multi-messaggera.

REFERENTE: Aishwarya Thakur (aishwarya.thakur@inaf.it)

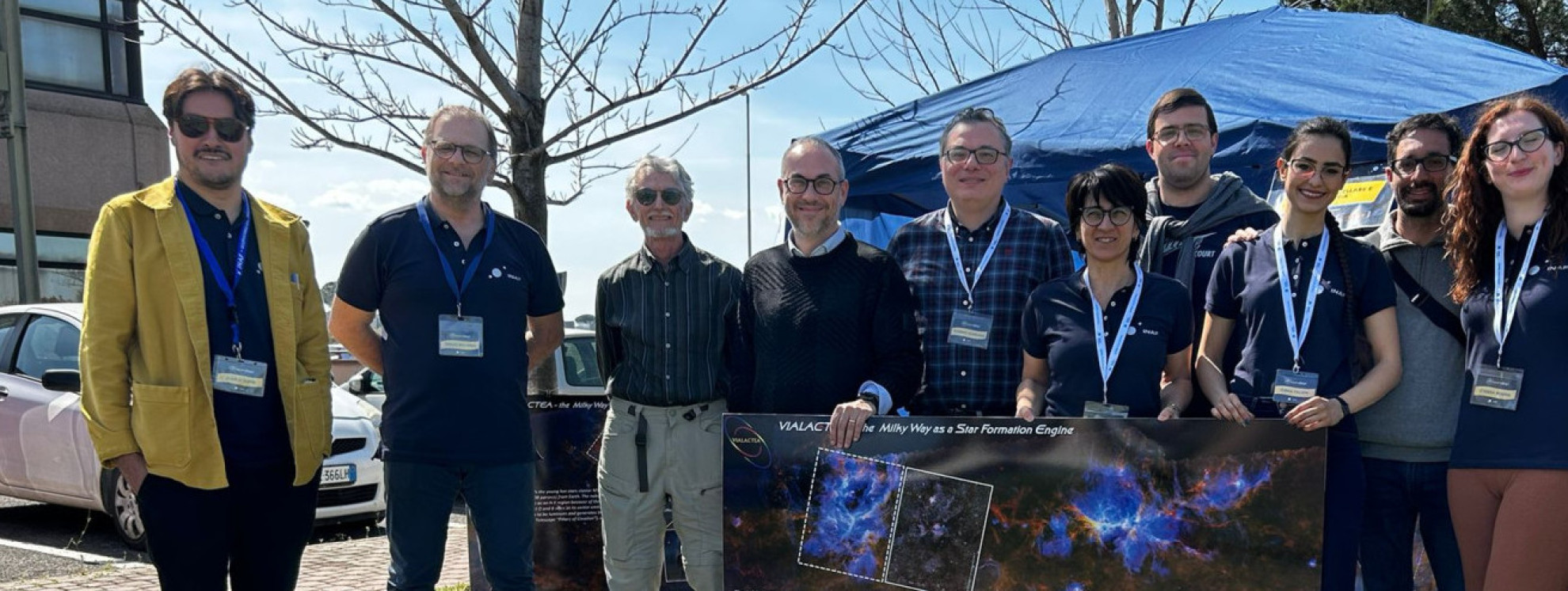

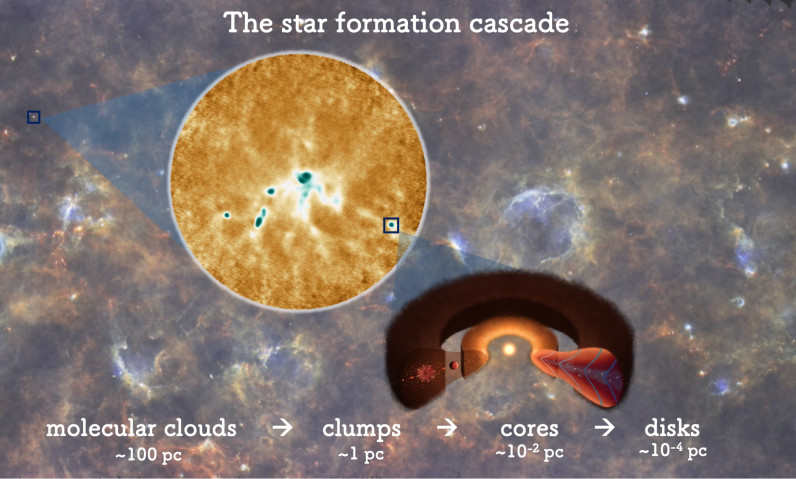

Formazione stellare e planetaria

La formazione stellare e planetaria avviene nelle nubi molecolari giganti, ricche di gas, atomico e molecolare, e polveri fredde, a poche decine di gradi Kelvin. Gravità, turbolenza, campo magnetico e processi di feedback, plasmano il mezzo interstellare dalla scala delle nubi (centinaia di parsec) fino alle scale dei dischi protoplanetari (centinaia di unità astronomiche).

Il Gruppo di Formazione Stellare e Planetaria studia da oltre vent’anni le fasi di questo processo a varie scale, grazie a grandi progetti osservativi in fotometria e spettroscopia, che ne hanno fatto un gruppo di assoluta eccellenza nel panorama internazionale, e negli ultimi anni grazie anche a simulazioni di chimica dei dischi protoplanetari, con vari progetti avviati in sinergia con altri Istituti di ricerca Europei.

REFERENTE: Chiara Mininni (chiara.mininni@inaf.it)

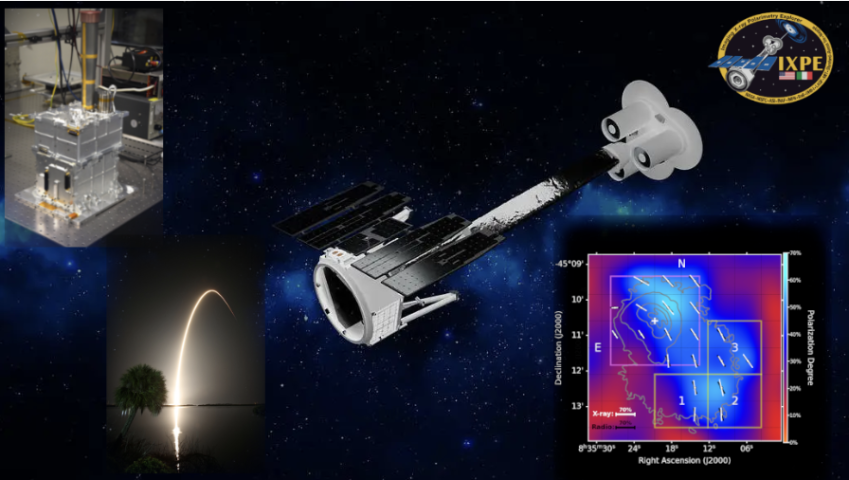

Sviluppo di strumentazione per polarimetria X e l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)

La missione IXPE di NASA e ASI è stata lanciata il 9 Dicembre 2021 e recentemente ha vinto il premio Bruno Rossi della Società Americana di Astronomia per le nuove scoperte ottenute grazie alla polarimetria X, su buchi neri, stelle di neutroni, resti di supernovae e nuclei delle galassie, studiandone gli intensi campi magnetici e i meccanismi di accelerazione delle particelle.

Il team IAPS (http://ixpe.iaps.inaf.it/) con tenacia ha sviluppato negli ultimi 30 anni tecniche per misurare la polarizzazione in X che ha portato alla realizzazione dello strumento a bordo di IXPE. Oggi siamo impegnati nell’analisi dei dati astrofisici e nello sviluppo di rivelatori per polarimetria X di nuova generazione in vista di future missioni che grazie ai risultati di IXPE stanno ricevendo un rinnovato grande interesse.

REFERENTI: Alessandro Di Marco (alessandro.dimarco@inaf.it) e Fabio La Monaca (fabio.lamonaca@inaf.it)

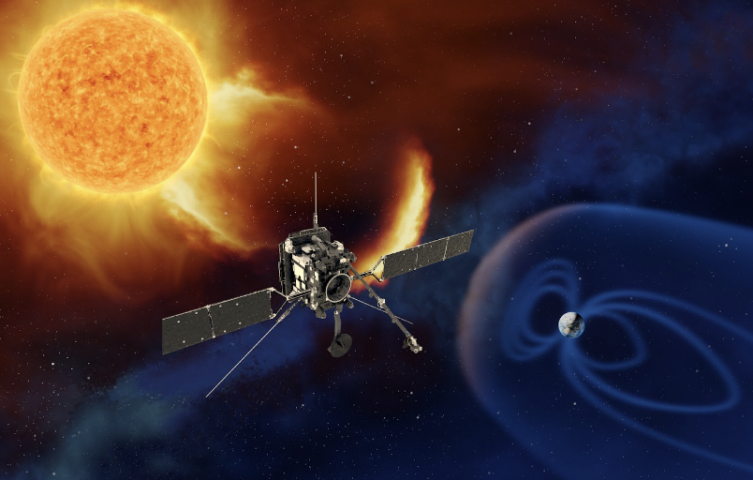

Heliospheric Plasma Physics

Le stelle presenti nell’universo, così come lo spazio intergalattico, interstellare ed interplanetario, sono ambienti permeati da materia allo stato di plasma: un mezzo complessivamente neutro composto di materia ionizzata. Lo studio dei plasmi è fondamentale per la comprensione di innumerevoli processi astrofisici, dall’accelerazione delle particelle, alla dissipazione in mezzi non collisionali. In questo ambito, l’eliosfera rappresenta un laboratorio unico per lo studio dei plasmi spaziali, essendo prossimo a noi e quindi accessibile a misure dirette.

Il nostro gruppo studia le proprietà del plasma di origine solare e il suo impatto sulla Terra e sugli ambienti planetari. Siamo da molti anni coinvolti nella progettazione e nella gestione di esperimenti a bordo di missioni spaziali e nell’analisi dei dati. L’unione di modelli teorici con osservazioni spaziali ci permette di modellizzare la dinamica del vento solare e la sua interazione con la Terra, valutando così l’impatto delle perturbazioni solari su sistemi tecnologici ed attività umane.

REFERENTE: Simone Benella (simone.benella@inaf.it)

Planetary Atmospheres

Le atmosfere planetarie sono un laboratorio di inestimabile valore per comprendere come il nostro Sistema Solare, o quelli extrasolari, si siano evoluti da una nebulosa protoplanetaria alla loro configurazione attuale. L’atmosfera, assimilabile ad una sorta di scudo e di coperta termica per il proprio pianeta, è teatro di innumerevoli reazioni chimiche innescate dall’interazione con la radiazione elettromagnetica proveniente dalla stella ospite. Eventi dinamici come venti, tempeste e uragani contribuiscono a rimescolarne la composizione interagendo con la parte interna del pianeta (sia essa una superficie rocciosa o l’inviluppo gassoso di un gigante come Giove), definendo quindi quali gas, particelle o ghiacci sia possibile osservare dallo spazio.

Qui allo IAPS studiamo le atmosfere planetarie sia di pianeti rocciosi, come quelle di Venere e Marte ricche di anidride carbonica, sia quelle di giganti gassosi come Giove e Saturno, costituite principalmente di idrogeno molecolare e metano. Analizziamo insieme i dati di missioni spaziali diverse missioni lanciate dalle agenzie spatiali europea (ESA) ed americana (NASA), in vista di missioni future come JUICE, dedicata allo studio di Giove e dei suoi satelliti ghiacciati, o ARIEL, che invece cercherà di caratterizzare le atmosfere di un campione di esopianeti.

REFERENTE: Fabrizio Oliva (fabrizio.oliva@inaf.it)

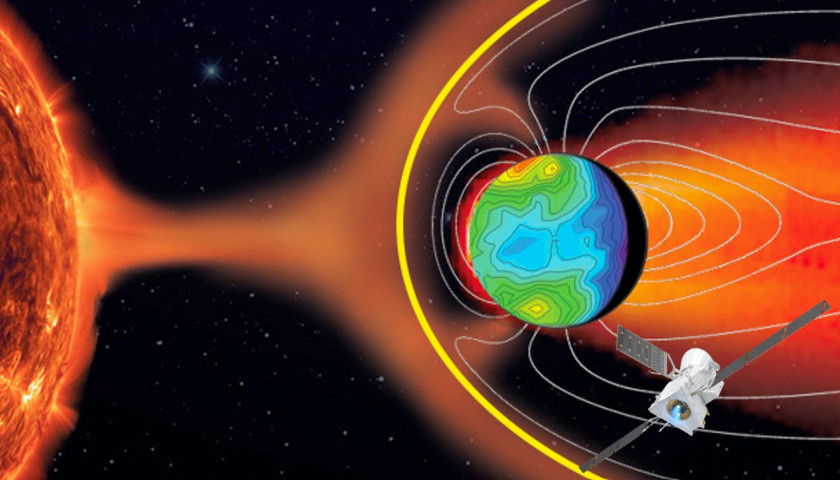

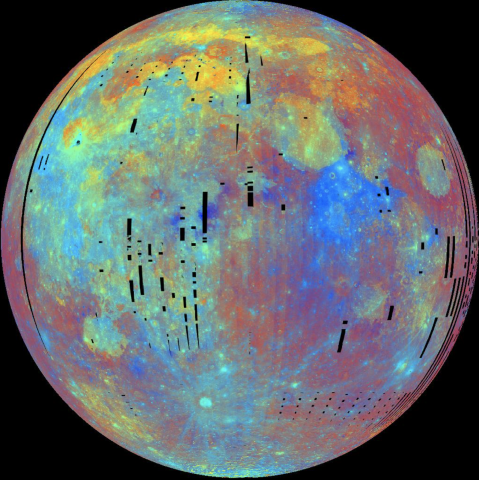

Planetary Space Weather (PSW)

Il gruppo di Planetary Space Weather in IAPS studia le magnetosfere e le esosfere dei corpi del Sistema Solare, e le loro interazioni con il Sole e l’ambiente esterno (in termini di radiazione, campo magnetico interplanetario e plasma solare). Il PSW è un'estensione ad altri corpi dello Space Weather alla Terra che nasce come studio delle interazioni Sole - spazio circumterrestre, e dei suoi effetti su tecnologia e telecomunicazioni.

Lo studio di PSW in IAPS procede sia attraverso modelli e studi teorici che con analisi dati di telescopi da Terra e da satellite. Il maggior coinvolgimento attuale del gruppo è sulla missione ESA/JAXA BepiColombo a Mercurio con lo strumento SERENA, di cui uno dei suoi 4 sensori (ELENA) è stato progettato e testato quasi interamente ‘indoor’. SERENA osserverà in-situ le popolazioni di particelle neutre e ionizzate a diverse energie, e aiuterà a ricostruire la dinamica dell’ambiente di Mercurio.

REFERENTE: Valeria Mangano (valeria.mangano@inaf.it)

Spettroscopia planetaria

La spettroscopia di superficie è una tecnica di indagine fondamentale per lo studio delle superfici planetarie. La luce solare che colpisce la superficie di un pianeta viene assorbita, riflessa o emessa in modi diversi a seconda della composizione presente. Analizzando lo spettro di questa luce, possiamo determinare quali elementi o composti sono presenti. È quindi uno strumento prezioso per esplorare i misteri del nostro sistema solare grazie al quale è possibile identificare i minerali presenti sulla superficie di un corpo planetario.

A bordo delle missioni spaziali, come DAWN, in orbita intorno a Cerere, e Mars Express, in orbita intorno a Marte, INAF ha installato degli strumenti chiamati spettrometri con i quali i suoi ricercatori possono indagare e studiare i minerali presenti nei terreni e alla fine ricostruire la storia evolutiva di mondi lontani senza mai lasciare la Terra.

REFERENTI: Giacomo Carrozzo (giacomo.carrozzo@inaf.it) e Andrea Raponi (andrea.raponi@inaf.it)

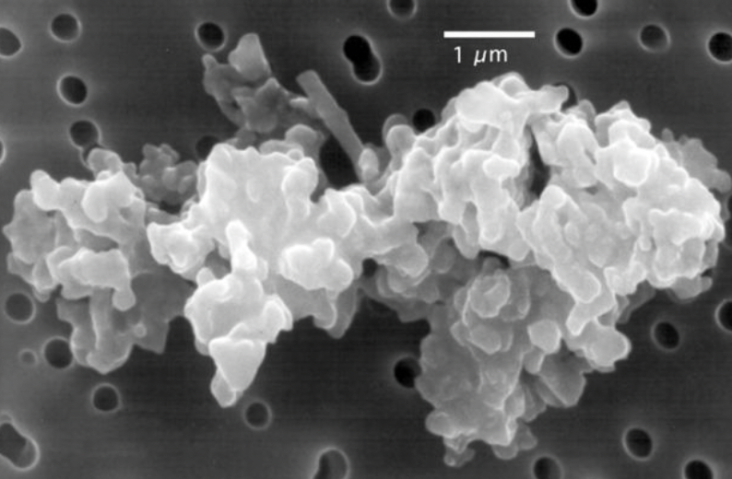

Planetary dust

La polvere è il mattone più piccolo del Sistema Solare e le sue proprietà ci forniscono informazioni importanti sulla storia e sull’evoluzione dei corpi planetari (pianeti, asteroidi, comete) in cui si trova. La composizione della polvere, studiata attraverso analisi spettroscopica, ci fornisce i materiali costituenti il corpo in esame, che sono legati alla regione di origine del corpo planetario e alla sua successiva evoluzione. Le proprietà fisiche (rugosità, porosità) ci dicono invece seil corpo è primitivo oppure se ha subito diversi processamenti. La fotometria (interazione con la luce a diversi angoli) ci fornisce le proprietà ottiche, anch’esse legate alla storia evolutiva.

Questo gruppo di ricerca studia le polveri e le superfici planetarie, attraverso i dati forniti da sonde spaziali (camere, spettrometri, rivelatori di polvere, microscopi) su diversi target (in particolare asteroidi e comete), ed il loro confronto con le misure di laboratorio su meteoriti ed analoghi planetari.

REFERENTE: Andrea Longobardo (andrea.longobardo@inaf.it)

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)

JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) è stata selezionata nel 2012 come prima missione di classe Large nell'ambito del programma “Cosmic Vision” dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). JUICE è la prima missione a guida europea per l'esplorazione del sistema di Giove. È stata lanciata con successo il 14 aprile 2023 e arriverà a Giove nel luglio 2031.

JUICE caratterizzerà le condizioni che potrebbero aver portato all'emergere di ambienti abitabili in cosiddetti “mondi oceanici” come i satelliti galileiani ghiacciati Ganimede, Europa e Callisto. Ganimede è stato scelto come obiettivo primario di JUICE perché è il satellite più grande, è completamente differenziato al suo interno e ha un ambiente magnetico unico. Per Europa l'attenzione è rivolta alla geologia, alla composizione superficiale e alla struttura del sottosuolo. Lo studio della diversità del sistema dei satelliti, importante anche per far luce sulle loro origini, sarà integrato da diversi sorvoli di Callisto e da ulteriori informazioni raccolte a distanza su Io ed altri obiettivi minori. Frequenti osservazioni dell’atmosfera e della magnetosfera di Giove, condotte nell'arco di alcuni anni, miglioreranno ulteriormente la nostra comprensione dell’evoluzione e delle dinamiche del sistema gioviano.

Il contributo italiano a JUICE è significativo. In particolare, INAF guida la fotocamera ottica JANUS, co-dirige lo spettrometro ad immagine MAJIS ed è pure coinvolto nel radar sounder RIME.

REFERENTE: Federico Tosi (federico.tosi@inaf.it)

Attività relative alla Luna

Negli ultimi anni, l’interesse per la nostra Luna è aumentato in modo significativo, con l’approvazione di un nuovo programma della NASA per l’esplorazione lunare umana, Artemis, nonché di diverse missioni robotiche cinesi di successo. La corsa alla Luna ha permesso la raccolta di una grande quantità di campioni di roccia e di regolite lunare. Dopo un intervallo di 20 anni, dal 1994 in poi, diverse missioni spaziali, prima guidate dagli Stati Uniti e poi da Giappone, India e Cina, hanno migliorato drasticamente la conoscenza del nostro satellite naturale. A valle di ciò è evidente come lo studio della superficie della nostra Luna sia di fondamentale importanza.

Recentemente, grazie a diversi progetti finanziati, sia a guida INAF che non, nel nostro gruppo, composto da ricercatori e tecnologi esperti sia in analisi dati che in attività di laboratorio, è stato possibile intraprendere uno studio dettagliato di diverse regioni lunari di interesse. In particolare, ci occupiamo dello studio delle caratteristiche morfologiche e mineralogiche della superficie lunare attraverso dati acquisiti da camere e spettrometri ad immagine. Inoltre, questo lavoro è coadiuvato da analisi di laboratorio di campioni di meteoriti e simulati lunari, volti a migliorare la comprensione delle caratteristiche chimico-fisiche della superficie del nostro satellite.

REFERENTE: Francesca Zambon (francesca.zambon@inaf.it)

Servizi Informatici per l’Astrofisica

Per studiare e capire lo Spazio servono passione, intelligenza e dei buoni computer.

I dati oggetto di analisi nel nostro settore crescono ad un ritmo impressionante e necessitano di macchine sempre più veloci e DB sempre più capienti che usano reti veloci e affidabili. Calcolo HPC, uso di GPU, tecniche di AI e di containerizzazione sono ormai punti fermi nel panorama del calcolo scientifico e necessitano di formazione continua a causa della loro rapida evoluzione.

Nell’Info Point verrà illustrata l’infrastruttura informatica dell’Istituto e dei più importanti progetti in cui è coinvolto.

REFERENTE: Giuseppe Di Persio (giuseppe.dipersio@inaf.it)

Le attività di didattica, divulgazione e comunicazione dell’IAPS

L’ufficio COMET (COMunicazione EsTerna) dell’IAPS si occupa di iniziative rivolte ai media, alle scuole e al pubblico generico, con l’obiettivo di diffondere i risultati e i metodi della ricerca scientifica e più in generale, di diffondere la cultura scientifica. Tra le principali attività degli ultimi anni, presenteremo la mostra “Le Macchine del Tempo” ospitata a Palazzo Esposizioni, il magazine EduINAF dedicato alla didattica e alla divulgazione della scienza, la partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori e infine l’organizzazione dei Campionati Italiani di Astronomia.

L’Ufficio COMET si occupa inoltre della produzione di progetti editoriali innovativi nel settore scientifico come i prodotti in Realtà Virtuale e Aumentata realizzati grazie al MUVISS (Museo Virtuale delle Scienze Spaziali) e le dirette osservative della serie “Il cielo in Salotto”. Illustreremo le principali attività in corso e future, mettendo in evidenza le possibili opportunità di collaborazione in IAPS per studenti universitari e in specializzazione nel settore della comunicazione, della divulgazione o della didattica della scienza.

REFERENTE: Livia Giacomini (livia.giacomini@inaf.it)

Laboratori

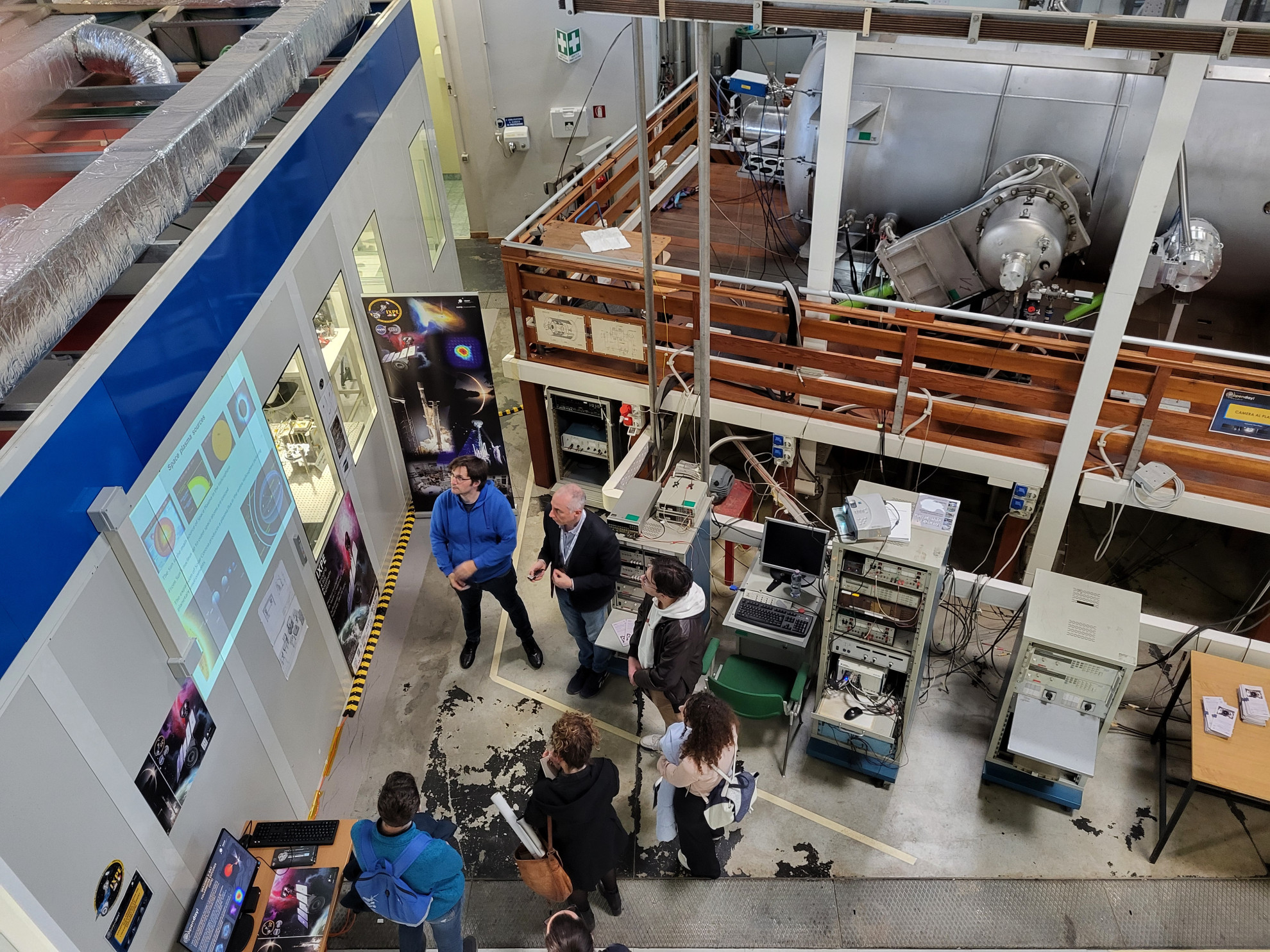

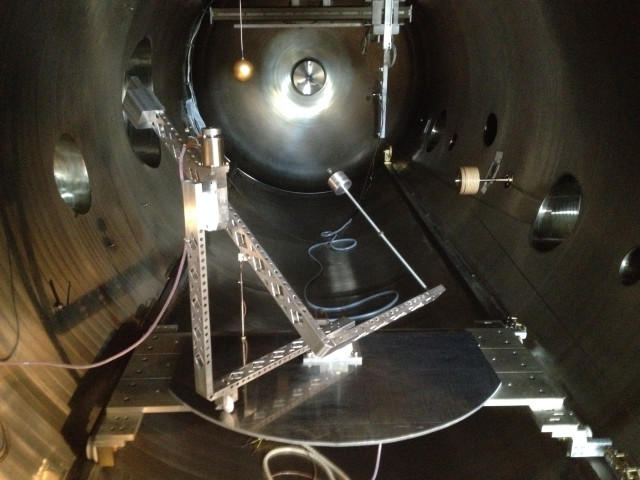

Camera a Plasma

La camera al plasma sviluppata presso INAF-IAPS è una facility in grado di riprodurre un grande volume di plasma spaziale ovvero con densità, temperatura elettronica ed energie ioniche nell’intervallo di quelli riscontrati nella ionosfera e nello spazio interplanetario. Le principali attività sperimentali riguardano:

- Progettazione e sviluppo di strumenti di plasma e relative attività di test e calibrazione,

- test di compatibilità con il plasma spaziale per materiali

- tecnologie per applicazioni spaziali.

Si propongono collaborazioni in attività di simulazioni, caratterizzazioni e calibrazioni strumentali per studenti dei corsi di Laurea triennale, specialistica e PhD finalizzati a futuri sviluppi sperimentali per laboratorio e missioni spaziali.

REFERENTE: Piero Diego (piero.diego@inaf.it)

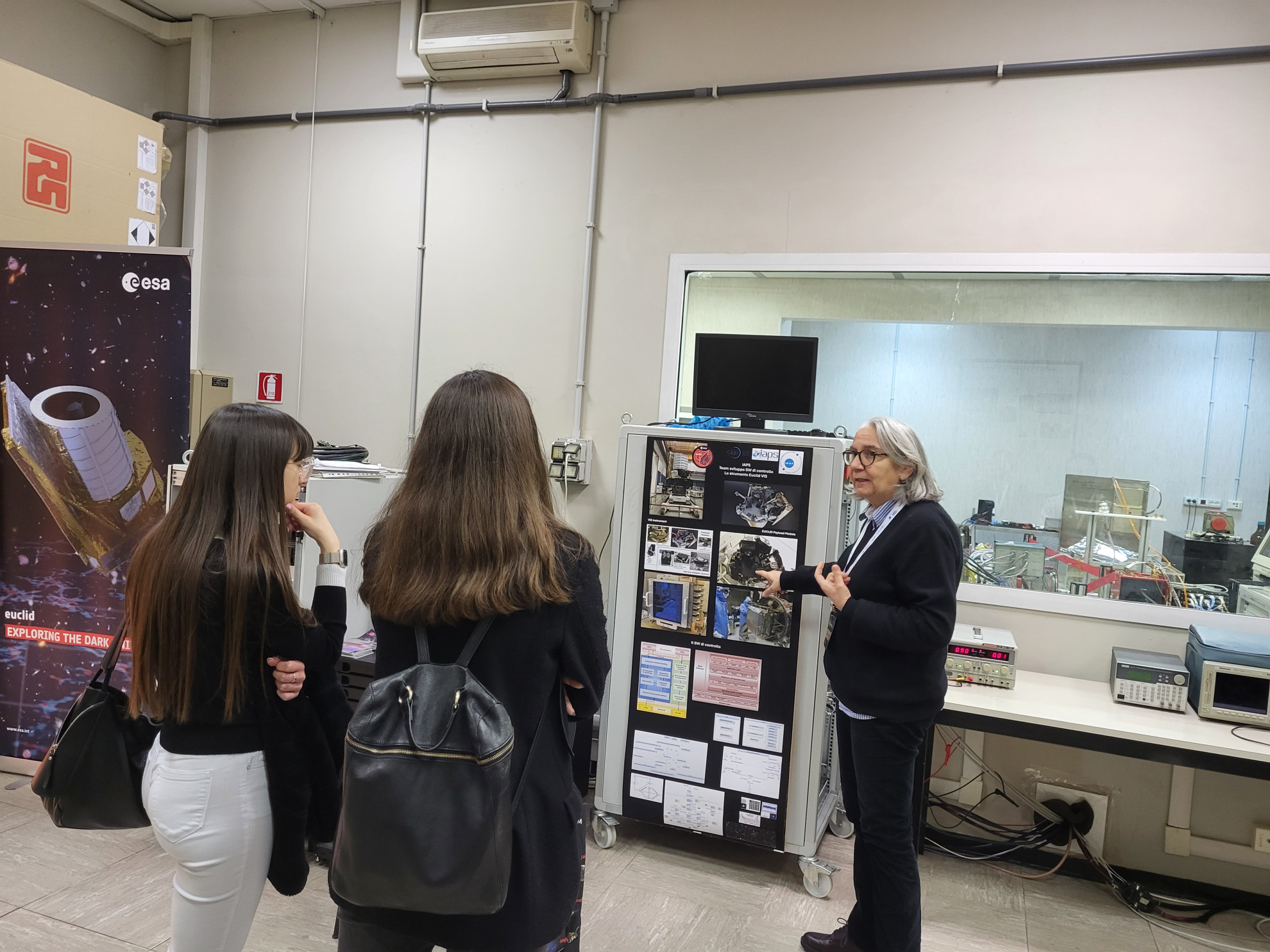

Sviluppo di strumentazione per polarimetria X e l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)

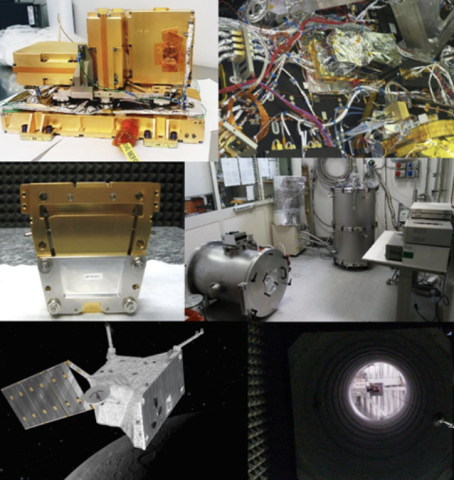

L'American Astronomical Society ha recentemente assegnato il premio Bruno Rossi alla missione IXPE finanziata da NASA e ASI, lanciata il 9 dicembre 2021, per aver introdotto la polarimetria X come nuovo metodo per l'astrofisica delle alte energie. Questo risultato è il culmine di 30 anni di ricerca condotta dal team IAPS, che ha portato allo sviluppo di un rilevatore italiano nel cuore di una missione della NASA.

Nei nostri laboratori mostreremo il luogo in cui questi sforzi hanno portato alla creazione di questi rivelatori, mostrando i primi prototipi fino alla loro versione che ora è a bordo del satellite. Attualmente il team è anche impegnato nello sviluppo di una nuova generazione di polarimetri a raggi X per missioni future basati su nuove tecniche/tecnologie.

REFERENTI: Alessandro Di Marco (alessandro.dimarco@inaf.it) e Fabio La Monaca (fabio.lamonaca@inaf.it)

PLAB laboratorio di spettroscopia infrarossa

Il laboratorio di Planetologia si occupa da anni di misurare sperimentalmente i parametri ottici di gas tipici delle atmosfere planetarie sottoposti alle stesse condizioni di alta/bassa pressione e alta e bassa temperatura. Per la prima volta si è ricreata in laboratorio l’atmosfera di Venere, ricca di anidride carbonica la cui pressione al suolo raggiunge circa 90 bar mentre la temperatura è di circa 500°C.

Attualmente il team del laboratorio è impegnato nello studio del gigante gassoso Giove, principalmente costituito da idrogeno ed altre piccole concentrazioni di He e CH4. Oltre a questa attività, si eseguono test di calibrazione e qualifica di sistemi e sottosistemi otto-meccanici che andranno a far parte dello strumento selezionato per la missione. In particolare, sono stati eseguiti test per lo spettrometro MAJIS a bordo della missione JUICE, dedicata allo studio di Giove e le lune ghiacciate, lanciata ad Aprile 2023.

REFERENTE: Stefania Stefani (stefania.stefani@inaf.it)

Sistemi di controllo per strumentazione spaziale

L'INAF è un istituto di riferimento in campo europeo per la produzione di sistemi di controllo per strumentazione astronomica. IAPS ha assunto nel tempo una importante competenza e specializzazione nella produzione di sistemi di controllo per strumentazione spaziale: sono sistemi particolari, in grado di gestire in totale autonomia gli strumenti a bordo delle missioni spaziali, eseguendo le misure programmate e, soprattutto, reagendo in tempo reale a tutti i problemi e le sollecitazioni derivanti da quello che succede a bordo nei periodi in cui non si è in contatto con la terra.

La visita si svolgerà nella control room di una delle camere pulite dell'IAPS, in cui è collocata una copia dei sistemi di controllo dello strumento VIS a bordo della missione EUCLID. Sarà possibile vedere come funziona una consolle di controllo di uno strumento, e come si articola il sistema di telemetria e telecomandi tra il segmento di terra e il satellite.

REFERENTE: Maria Farina (maria.farina@inaf.it)

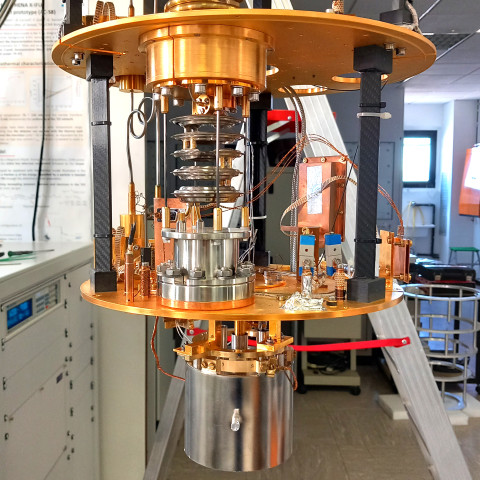

Laboratorio criogenico per Astrofisica X: i rivelatori superconduttivi TES e la missione ATHENA

Nel laboratorio criogenico per Astrofisica X sviluppiamo tecnologia di frontiera per l’osservazione del cielo in raggi X dallo spazio. L’obiettivo finale è quello di studiare le componenti più calde ed i fenomeni più energetici dell’Universo, per la cui osservazione sono richiesti rivelatori ad elevata risoluzione spettrale e basso rumore di fondo. Questi rivelatori sono basati su sensibilissimi termometri superconduttivi TES (Transition Edge Sensor), che vengono operati ad una temperatura prossima allo zero assoluto (T=50 mK, circa -273 °C). Per raggiungere questa temperatura nel nostro laboratorio sono presenti due complessi sistemi di raffreddamento: un criostato a diluizione ed un criostato a demagnetizzazione adiabatica.

Al momento il nostro lavoro è dedicato allo sviluppo di un rivelatore TES per la missione ATHENA dell’ESA, un grande osservatorio X che verrà lanciato nel 2037.

REFERENTE: Matteo D'Andrea (matteo.dandrea@inaf.it)

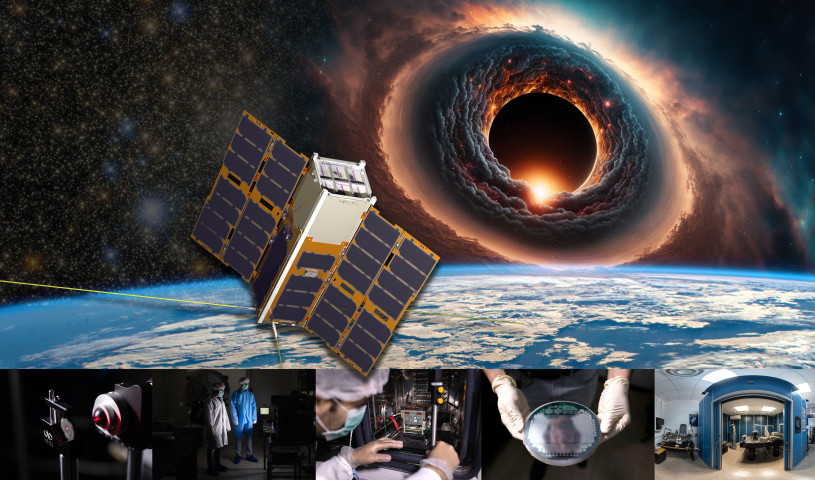

Rivelatori e metodi per nuovi esperimenti di Astrofisica delle Alte Energie dallo spazio

Il team X-SENSE (X-ray Sensors and Electronics for Novel Space-borne Experiments) si occupa dello sviluppo di metodi scientifici e di nuova strumentazione spaziale per l'osservazione degli oggetti più estremi ed esplosivi dell’Universo, come buchi neri, stelle di neutroni e GRB. Durante la visita, si osserveranno da vicino strumenti spaziali per la rivelazione di raggi X e gamma, seguendo il loro sviluppo dalla definizione della problematica scientifica, passando per il design e la creazione dei prototipi, fino all’integrazione, qualifica, e test di performance di un satellite integrato.

Il team X-SENSE è composto da personale di ricerca e tecnologo con diversa formazione accademica in ambito scientifico, come fisica, matematica, ingegneria aerospaziale, meccanica ed elettronica.

REFERENTE: Francesco Ceraudo (francesco.ceraudo@inaf.it)

BepiColombo, Einstein e il Gruppo di Gravitazione Sperimentale

Nel Laboratorio di Gravitazione Sperimentale vengono ideati, progettati, sviluppati e testati degli accelerometri per applicazioni spaziali e terrestri, caratterizzati da sensibilità e accuratezze estremamente elevate, da utilizzare per misure del campo gravitazionale (gravimetri e gradiometri), delle perturbazioni non-gravitazionali su satelliti in orbita (radiazione solare, attrito atmosferico) e delle vibrazioni meccaniche del suolo (sismometri). A tal fine il Laboratorio di Gravitazione Sperimentale ha acquisito negli anni le conoscenze, le tecniche, la strumentazione e le facility necessarie.

La interdisciplinarità di questo ambito di ricerca richiede infatti know-how e strumentazioni in diversi settori: elettronica di bassa frequenza, meccanica di precisione, metrologia, termologia, criogenia. Tutto ciò permette di eseguire esperimenti e/o misure volte a studiare il campo gravitazionale della Terra e di altri pianeti, misurare costanti fondamentali (G - costante di gravitazione universale, ad esempio), verificare le previsioni della Relatività Generale di Einstein (Principio di Equivalenza, etc.). Uno degli strumenti concepiti nel laboratorio, di cui attualmente il Gruppo di Gravitazione Sperimentale gestisce le operazioni nonchè il trattamento e analisi dei dati, è l’accelerometro ISA (Italian Spring Accelerometer) della missione BepiColombo (ESA/JAXA), lanciata nel 2018 e ora in crociera verso Mercurio dove arriverà nel 2025. ISA è il primo accelerometro ad alta sensibilità a bordo di una missione interplanetaria e misurerà le perturbazioni non gravitazionali (pressione di radiazione solare, etc.) che la sonda incontrerà quando sarà in orbita attorno a Mercurio. Ciò permetterà di migliorare la conoscenza dell’orbita della sonda, di determinare il campo gravitazionale del pianeta e di eseguire alcune verifiche della Relatività Generale di Einstein.

Durante la visita del Laboratorio sarà possibile vedere un prototipo completo di ISA e alcuni dei sensori realizzati durante la fase di sviluppo, nonché alcuni degli strumenti utilizzati per caratterizzarli e calibrarli. Inoltre, saranno presentati altri progetti in corso, tra i quali GAIN (Gravimetro Aereo Intelligente), un gravimetro innovativo da utilizzare a bordo di un Unmanned Aerial Vehicle (UAV) per eseguire prospezioni gravimetriche aeree che utilizza tecniche di Machine Learning per rimuovere i disturbi esterni e il progetto AGES (Accelerometry for Galileo Enhancement and Science) dell’ESA volto allo sviluppo di un accelerometro per i satelliti della sistema europeo di navigazione denominato Galileo.

REFERENTE: Marco Lucente (marco.lucente@inaf.it)

Astrofisica delle alte energie nei sistemi di accrescimento: dal radio al gamma

Il gruppo INTEGRAL dell’IAPS ha una lunga esperienza nel campo dell'astrofisica delle alte energie ed è stato coinvolto nella progettazione, realizzazione, calibrazione, gestione e sfruttamento scientifico di strumenti a bordo di satelliti astronomici e palloni stratosferici. Recentemente le competenze del gruppo riguardano l’intero spettro elettromagnetico con particolare attenzione alla Radioastronomia.

Il gruppo è coinvolto nello studio dei processi di emissione termici e non termici in sorgenti galattiche ed extragalattiche, compreso il follow-up multifrequenza dei nuovi transienti, come le onde gravitazionali, i neutrini e i "fast radio burst”.

REFERENTE: Gabriele Bruni (gabriele.bruni@inaf.it)

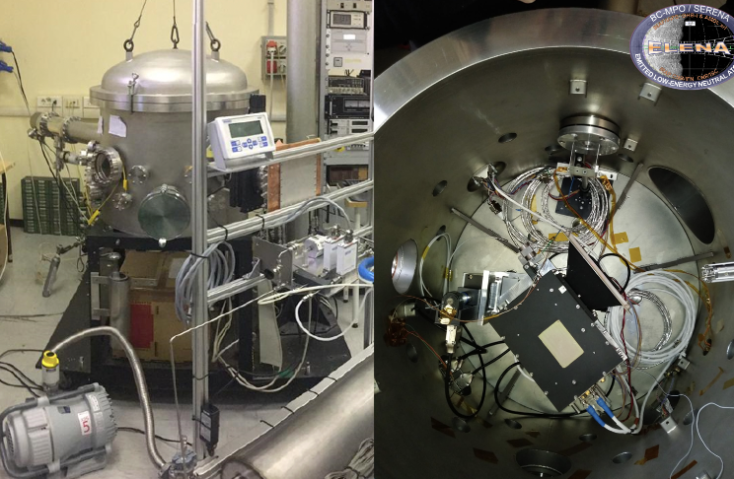

Sviluppo e test di rivelatori per atomi neutri e ionizzati per lo Space Weather Planetario (PSW)

Il laboratorio Ion-ENA beam è una facility di sviluppo e testing di strumentazione spaziale, con applicazioni per lo space weather planetario e l’interazione del vento solare con ambienti/superfici dei corpi del nostro sistema. All’interno di due diverse camere da vuoto, i rivelatori possono essere bombardati con flussi di ioni o neutri da 0 a 5 keV (ma possibili future estensioni a 30 keV) per studiarne le caratteristiche e ottimizzarne le prestazioni.

Tra i più recenti ed importanti risultati, il sensore per neutri ELENA a bordo del satellite BepiColombo, interamente progettato e testato in IAPS.

L’attività richiede e sviluppa competenze nell’ambito di: acquisizione e analisi dati; sviluppo e design di meccaniche ed hardware; sorgenti di particelle; sviluppo, testing e calibrazione di strumentazione; elettronica di alimentazione, lettura dei segnali e acquisizione dati; sistemi da vuoto; sviluppo di software per missioni spaziali; sviluppo e spazializzazione di strumentazione ed elettronica da volo.

REFERENTI: Luca Colasanti (luca.colasanti@inaf.it) e Martina Moroni (martina.moroni@inaf.it)

SPARK LAB (SPAce Rock Key-analysis Laboratory)

In questo laboratorio si sviluppano e qualificano sensori a microbilancia per la rivelazione di polvere planetaria e composti volatili di interesse astrobiologico (acqua, organici) nello spazio e di contaminanti spaziali. Si effettuano i seguenti test:

- Funzionalità (monitoraggio delle misure fondamentali)

- Termica, per verificare la capacità dello strumento di lavorare a diverse temperature

- Performance, per verificare la capacità dello strumento di monitorare un processo di deposizione

- Analisi termogravimetriche, attraverso le quali viene analizzato il materiale che desorbe dalla polvere a seguito di un processo di riscaldamento.

Inoltre, vengono effettuate analisi su campioni di meteoriti analoghi in composizione a corpi planetari, in particolare si effettuano processamenti termici, setacciamento, imaging, analisi di spettrometria e bombardamento laser.

REFERENTE: Fabrizio Dirri (fabrizio.dirri@inaf.it)

Per informazioni